身着厨师服的老人见人中君走进店里连忙起身。一开口便是底气十足的东北话:“你们来啦!坐啊,喝茶!”

人中君有点怀疑自己的眼睛,不敢相信这位朴实热情的东北大爷就是经常在日本美食节目里出现,拥有12家店铺,月营业额过亿的餐饮企业家八木功。

被日本业界称作“展翅煎饺鼻祖”的八木社长;节目里用毫无破绽的日语侃侃而谈的八木先生。他和人中君聊起家常,倒像是遇见了老家的亲人。“日本投降抚顺光复,我姥儿,工厂领导,党组织……”两个小时采访之后人中君已经确信,在日本业界光芒四射的八木先生,就是一位简朴本分的东北大爷,而他内心永远是那个党教育出的上进青年。

70多年前日本宣布投降,给中国和亚洲人民带来深重灾难的战争宣告结束了。随之,许多人的命运在这一天急转骤变,11岁的八木开始了他被迫留在中国的生活。1972年恢复邦交,1978年缔结和平友好条约。中日两国关系的发展赋予已在中国拥有家庭,安居乐业的八木新的人生挑战。

回忆过去,不忘历史,是为了更好地珍惜现在,开创未来。在今天这个日本国内有些喧嚣的日子,人中君与大家分享遗孤“饺子王”催人奋进、给人自信的人生故事。

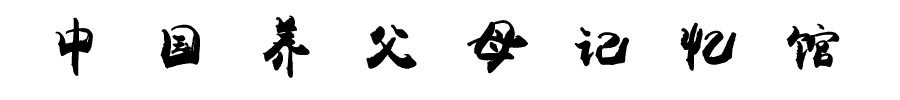

父亲八木龙平在旅顺经营的饭馆。当时许多日本人的店铺不允许中国人进出,龙平则不然。他雇佣中国伙计,欢迎中国客人,饭馆生意兴隆。

一贫如洗的“富二代”

1934年八木功在旅顺出生,这一年旅顺划入了伪满洲国日本大使馆关东局的管辖。八木的父亲曾在1920年征兵入伍,退役后来到中国做生意,有些积蓄后便定居在旅顺。八木家在这里经营饭馆,也算生意兴隆。随着战局动荡,旅顺的食品供给成了问题,饭馆经营困难,父亲便带着全家投奔内蒙古的朋友,在萨拉齐重操旧业。

1945年,战势进一步紧张,当时11岁的八木已有鲜明的记忆。“每天枪炮声不断,也不知道是什么军队在交战。天一亮总能看见有老百姓死在路边,我们全家惶惶不可终日。父亲决定让母亲带着我们兄弟四人回到旅顺避难,自己留下照看生意。”八木有些伤感地说,“谁知这一走,20年再没有父亲的音信。”

1937年八木一家和店员在旅顺的饭馆里拍摄的全家福(八木:前排右二)

母亲带着四个孩子历尽艰辛辗转回到旅顺,好在手里有父亲积累多年的5万元存款。八木讲,当时的5万相当于今天的5千万,自己绝对属于“富二代”。可就在8月15日日本天皇“玉音放送”之后,“日本投降,旅顺光复,伪满洲国的存折成了废纸。”八木这样描述那天的事情。

苦日子来了。母亲不得不开始变卖家里的和服、首饰度日。东西虽好,也当不了兵荒马乱时的口粮,“一个金戒指也就换两个苞米饼子。”八木说。家底再厚,也禁不住只出不入。无奈,年幼的八木带着二弟,每天清晨到苏联人的兵营,从垃圾里捡些面包皮、萝卜缨、土豆皮,这就是全家的口粮。幸运的时候能捡到没烧完的煤球,自小就有生意头脑的八木把煤球拿到集市上换点糖果、花生,包装包装卖给苏联大兵,用这样得来的钱买一个杂面列巴,就算是给两个年幼里的弟弟补充营养了。

当时,大量滞留在中国的日本人要回国,人多船少,不少人便丢下了孩子,或交给中国人抚养,或者干脆一走了之。丈夫已经杳无音信,八木的母亲深知不可能带着4个孩子一起回去,又不舍得丢下谁,便决定全家改姓留在中国,以后再也不说日语。于是八木有了中国名字——刘承雄。当时许多好心的中国人收留日本遗孤,邻居也劝她把两个最小的孩子送人,减轻负担,而且已经有人表示愿意收养孩子。这天,一个姓黄的人家拿了15公斤玉米准备换孩子,八木的母亲死活不肯,黄家看她实在可怜,放下玉米就回去了。

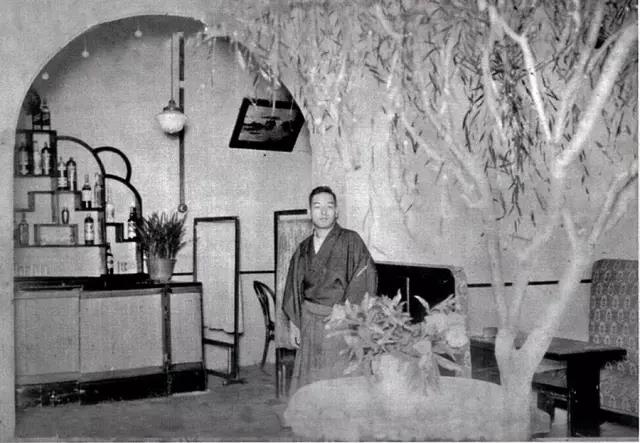

八木在建筑工地

“万人迷”的团支书

母亲再婚,八木继父是一位又勤劳手艺又好的木工。可是八木的家境并没有因此有太大好转。继父和母亲又生下三个孩子,一家九口,就靠继父和他两人养活。养家糊口的重任几乎占据了八木整个童年,他再也没有上过学。

新中国成立以后,八木开始学习土木,后来到当地的建筑工厂工作。社会主义建设大潮中,八木走遍了大连、旅顺的工地,和中国同事工友组成“青年突击队”活跃在一线。八木聪明好学,踏实肯干,特别受到领导重视。他还有个特点,就是人缘好。哪个同事结婚,他一定会亲自下厨,张罗婚宴。还要亲手打家具,给新人安家。于是同事、晚辈都对他尊崇有加,知道他家庭负担重,就时常给他送粮送菜。

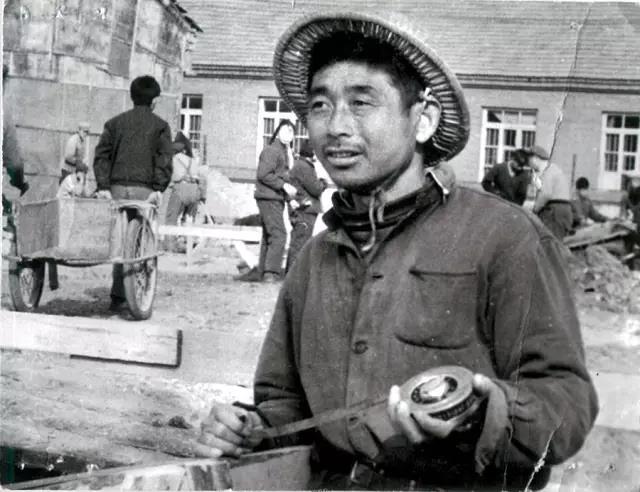

八木佩戴劳动模范等勋章,1956年拍摄的照片

八木评上了劳动模范,在当地颇有名气。他还是厂足球队主力、运动健将、青年才俊,自然引得众多女性的倾慕。主动上门帮八木母亲做家务的、嘘寒问暖送菜送饭的总是不断。八木说,有位女青年,每个星期都会送给他一张电影票,每个周末在电影院苦等,他就是一次都没去过。一到周末,八木就躲出家门,或去工厂,或去练球。问起八木为何如此拒人千里之外,他说:“为了养家和供弟妹上学,我的工资全部交给母亲。搞对象免不了逛街约会,我没有钱,很对不起人家。”

一天,八木回到家,见门口站着一个姑娘。手提一篮鸡蛋,一身破旧的工服已经褪了颜色。八木却被她清澈的眼神吸引了。原来她是邻居给介绍的对象。介绍人才一开口,姑娘害羞得低着头,什么话也没说,放下鸡蛋就跑了。八木后来知道姑娘叫王建英,旅顺的农户,家境还不错。“可以说是一见钟情吧,有谁会穿着破衣服来相亲呢。就觉得她今后一定可以好好持家。”于是,八木结婚了。

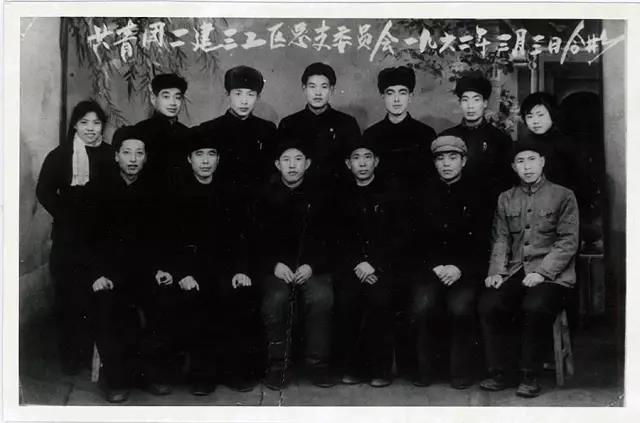

1962年八木当选团支部书记。工区共青团总支委全体合影(八木:第二排左二)

邻居和厂里人都知道八木是日本人,但谁也不把他当外人看。组织上对他更是信任,不但委以工程总指挥的重任,甚至一些类似油田、军港具有保密性质的工作也放心地交给他。八木当选厂里的团支部书记,组织上几次谈话想吸收他入党。然而,八木犹豫再三,还是担心自己日本人的身份是否可以,入党就这样耽搁了。不过,八木虽有自己是日本人的意识,但丝毫没有离开中国的想法。他已经完全融入这里的环境,加之父亲一直杳无音信,他早已决定到死都留在中国。

他乡 故乡

1966年,八木收到了父亲从日本的来信。

战争结束后,父亲回到了日本,多年来他从未停止过打听妻儿的下落。几经周折,通过当时日中友好协会的宇都宫德马先生,信函终于辗转送到了八木手里。得知父亲还在世,一家人喜出望外,百感交集。家书里自然写满父亲希望他们回到日本,一家团聚的期望,然而八木还是选择留在中国。随后的十年动乱,和父亲的通信也中断了。

1972年,中日恢复邦交正常化,时隔多年,八木再次收到了父亲的来信。八木找到单位领导,请假一年回国探亲。领导对他说:“一年以后一定要回来啊,厂里需要你。”

1979年,八木第一次踏上故乡的土地,可这里对于他来说却是一个完全陌生的世界。语言不通,和父亲交流都困难,不敢和人说话,白天都不敢出门。尽管如此,父亲爱子心切,连哄带骗把八木带到厚生省,探亲签证变成了永驻,八木就这样“被留在”了日本。

奋斗又要从头开始。作为战争孤儿归国者,可以享受政府的生活补助,即使不工作也能过日子。可是八木不愿意。他上夜校学日语,首先解决语言问题。也是在这里,他遇到了善元幸夫老师,还有许多日中友好团体里热心帮助他融入日本社会的人。八木依旧发扬着他在中国的作风,和这些老师、朋友打成一片,经常请他们到家里做客,用地道的大连饺子招待。

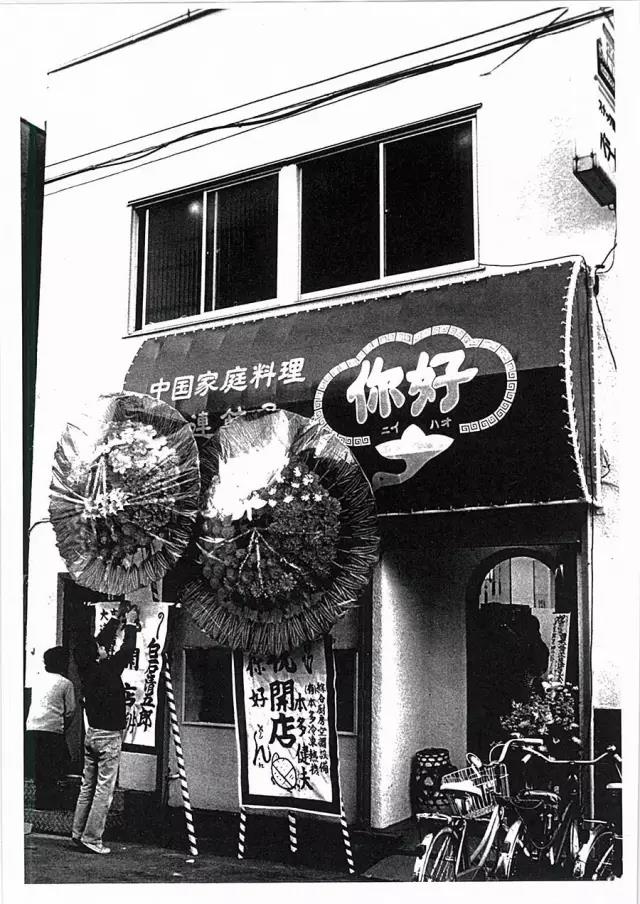

1983年,中国家庭料理“你好”饭店开业

“你好” 饺子

“这么好吃的饺子,在日本一定受欢迎。八木你不如开间饭馆吧。”善元老师提议,众人赞同。“只是日本人一般概念中的饺子是煎饺,水饺恐怕难被大众接受,最好改良一下。”说做就做,朋友们带着八木来到赤坂、高田马场实地考察,品尝日本饺子。不管哪家,八木都是皱皱眉:“实在不怎么好吃。”

八木对中国饺子有信心,但还是认为自己应该再经过专业训练,彻底掌握日本“中华料理”的特点和日本人的口味才行。于是,在厨师学校学习一年半后,八木有了主心骨。

八木以中国饺子为基础,结合日本人的喜好研发出的招牌菜“展翅煎饺”。当然,他店里自然少不了地道的中国水饺。

“日本用洋白菜和猪肉做馅儿,还放大蒜。煎过后沾白醋和辣油吃。虽然看上去和中国的煎饺子很像,实际差别很大。”一说到饺子,八木的眼神更加奕奕放光。“我的做法是老家的白菜猪肉馅,但为了适应日本人口味,在白菜不当季的夏天也会加入一点洋白菜。而冬天就完全是我们老家饺子的做法了。”每逢电视台采访,八木总要强调,我家饺子不用沾任何调料。“中国北方有饺子蘸醋、醋里放蒜的吃法,不过那是因为食材贫乏,没有好的菜肉做馅儿,才用刺激性调料增强食欲。许是日本人受此启发,把蒜放进馅儿里,调料还使用更刺激的辣油。可是饺子本身的美味就完全吃不出了。”

1983年,八木的饺子馆开张了。当时正值战争孤儿大量返回日本,中日交流迎来高潮,电视上出现最多的字眼便是“你好”。八木决定,用这个深入人心的问候作为自己的店名。

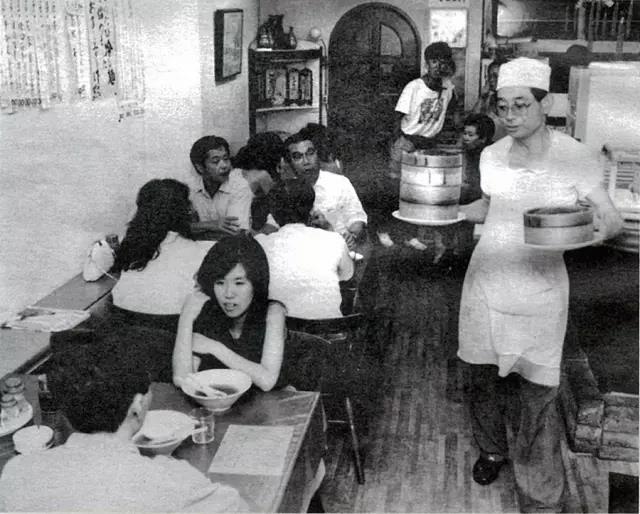

金黄酥脆的面皮,底面连成一片,外观是从水煎包获得的灵感;味道是地道的中国味;价格是令人难以置信的低廉。从第一天起,食客络绎不绝,门口总是排不完的长队。尽管如此,饺子馆生意好,却不怎么赚钱。因为八木把价格定得很低,几乎就是成本价销售。加之他对食材要求严格,严控质量,成本很难降下来。股东都劝八木涨价,他就是不肯。”善本老师回忆说,“他说自己挨过饿,看着大家吃饱吃好就是最大的幸福。结果股东们被他这句话给说服了。”

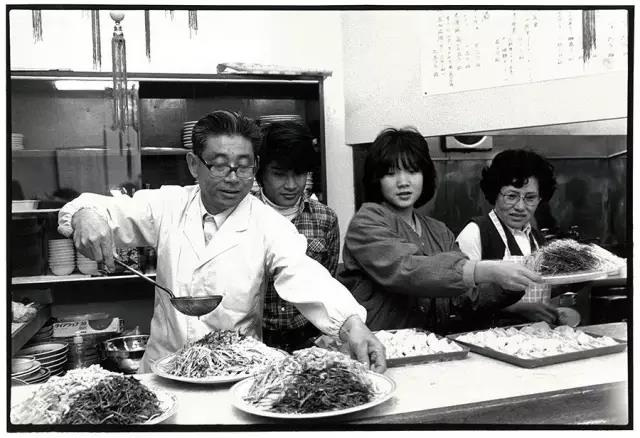

八木又掌勺,又端菜,里里外外亲力亲为,毫不懈怠。今天,他忙碌的身影依然穿梭在厨房和大堂。

八木社长不抽烟不喝酒,绝不乱花钱的习惯保持至今,尽管他已经拥有了那么多财富。还是那身厨师服,一心一意做饺子,创新菜。八木风趣地说,也许要是为了赚钱,“你好”饺子的生意就不会像今天这样了。

“艰苦奋斗是中国、是党赋予我人生最大的财富。”眼圈泛起红晕的八木对人中君这样说。“当年在工厂的时候,别人都睡觉了,师傅硬要我练基本功,给我开小灶;厂领导对我格外严格,不断给我压重担。那时候我还不理解,现在明白了,没有他们就没有我的今天。”

对于现在的年轻人,八木似乎有些担心。战争、贫穷、颠沛、无助的记忆正在被遗忘,和平、友好、奋斗、互助的精神还能在年轻一代中传承和发扬吗?八木说:“如果没有战争,人们都能幸福地生活吧。没有那么多死难者,也不会有那么多仇恨。为了子孙的幸福,不忘战争的惨痛教训,为和平友好努力奋进。”

“你好”饭店的“人气料理”。(摄影:吴文钦)